Textes - Scénarios - Scripts

Textes -"Le Vallon du Fou"

1- Un petit chemin dans la garrigue.

Le petit sentier serpente en longues courbes dans une garrigue basse, aride et rocailleuse le long d’un surplomb de roches calcaires où les romarins répandent leur senteur camphrée (1).

La mer n'est pas très loin à l'Ouest du vallon et l'étang de Berre est un peu plus haut vers le Nord.

Les chênes kermès se sont rassemblés en cohortes de buissons touffus, défendus par une multitude de petites feuilles épineuses qui piquent les jambes des randonneurs comme des baïonnettes.

Survivant des temps lointains, le vallon résiste encore aux assauts répétés des industries pétrochimiques qui encerclent ce fortin minéral.

Les cigales signalent bruyamment que ce territoire restera le leur, quoiqu’il advienne.

Goliath est prévenu, tant qu’elle demeure ici, le David végétal ne cèdera pas à l'envahisseur.

____________________________________________________________________________

(1) : En latin « Rosmarinus » "La rosée de la mer" , son parfum d'encens lui vaut le nom "d'Encensier" en provençal

Au détour d'une longue courbe, dans l’ovale d'une incurvation de la petite colline calcaire qui s'élève en pente douce sur les deux bords du sentier, un espace absent de végétation apparaît.

La terre a été retournée.

Qu’y a-t-il de si particulier en ce lieu reculé pour que des terrassiers viennent retirer une tranche du substrat de cette paisible garrigue ?

Certains ouvriers sont curieusement équipés. Ils ne portent pas sur eux l’indémodable complet jaune ou orange qui porte la griffe de l’entreprise de terrassement qui manœuvre la pelleteuse arrivée ici au terme d’un voyage chaotique de quelques centaines de mètres.

Les cigales l’ont laissée passer, sans sonner l’hallali par le claquement entêtant des cymbales de leur abdomen.

Elles savent que ces étrangers ne troubleront pas son repos et qu'ils parleront d'elle. Enfin.

Les ouvriers en civil et pataugas montrent des plans de coupe, agitent les bras, s’accroupissent, prennent en main de la terre, l’observe de très près, la frotte doucement et isolent des parties sombres comme du charbon.

D’un signe de celle qui semble diriger l’opération, tant son excitation est visible, tout ce monde hétéroclite s’arrête et s’approche.

Un petit os.

Puis un autre.

Pour chacun d'eux, une satisfaction se lit sur les visages, on se congratule en comparant chaque artefact.

Ces ossements sont une récompense.

Et cette ferveur, une archéologue ne peut s’en passer.

Plus on en trouve, plus on est heureux.

Comme les figues.

Puis on s'arrête, l'air grave en observant la fosse.

Plus un mot.

Certains se signent, soit par un geste de croix, soit en joignant les mains qu'ils portent au visage.

Reposant sur le dos, elle était là.

La sépulture de la dormeuse du « Vallon du Fou » sorti de l'oubli en ce jour de 2004.

Mais cette inhumation étonne par son aspect sommaire.

L’aménagement se résume à une fosse oblongue creusée dans le sédiment argileux.

À l’intérieur de la fosse, le corps a été placé en décubitus dorsal à même le sol, en pleine terre , le bras droit parallèle au rachis, le bras gauche légèrement fléchi et la main gauche posée sur le bassin.

La datation situe l'inhumation à la fin de l'âge du fer.

Bien que l’environnement immédiat en soit pourvu, aucune pierre ou dalle n’est posée en couverture, ni dressée en surface pour signaler l’emplacement de la tombe.

Seul fait manifestement intentionnel, le comblement de la fosse était particulièrement riche en charbons de bois.

Aucun tesson de céramique n'a été trouvé dans la tombe et sur le sol environnant.

Aucun élément de parure ou d’offrande accompagne la dépouille.

Mais un équipement caractéristique est sorti de terre, apparemment informe du fait de sa corrosion, matériel auquel la "dormeuse du Val" était assujettie en permanence :

Deux lourds anneaux de fer enserraient ses chevilles.

Ils étaient cruellement présents sur ce qui fut le corps de cette femme âgée de trente à quarante ans, pouvant être interprétés comme des entraves d’esclave.

Esclave de Rome.

Les fers étaient généralement retirés lors de l'inhumation des esclaves.

Les entraves posées à la dormeuse du Vallon du Fou n'étaient pas articulées, intentionnellement.

Cette femme était en permanence accablée d’une condition particulièrement inhumaine.

Ainsi ce système non articulé pourrait apparaître comme une forme rudimentaire d’entrave, ou bien celle qui était assignée aux condamnés.

La nécropole espagnole de Valencia en Espagne fournit le cas d’une tombe, datée du début du Ier s. au IIIe s. ap. J.-C., où le corps présentant un lourd anneau en fer au tibia gauche est interprété par le fouilleur comme celui d’un condamné à mort, inhumé dans le quartier réservé aux personnes marginales et indigentes (tombe 3261 : Garcia Prosper, Guérin 2002, 212, fig. 6).

La typologie même de l’entrave induit une utilisation spécifique de l’esclave enchaîné, selon son sexe et selon le milieu dans lequel il doit évoluer, ouvert ou fermé.

L’entrave de cheville, nommée « compes », était mise «aux pieds des prisonniers et des esclaves, soit pour les punir, soit pour les empêcher de s’échapper, sans cependant empêcher tous leurs mouvements» (Saglio 1908, 1428).

Elle devait limiter le déplacement tout en en permettant le travail. Souffrir en permanence.

Enfin, les deux anneaux fixés aux chevilles pouvaient être réunis par des chaînes ou des cordes à un troisième anneau relié à la ceinture ou directement à celle-ci depuis les chevilles. Cette contrainte pouvant être accentuée par l'augmentation du poids de l’entrave, vraisemblablement en fonction du travail concerné.

Qu'avait-elle fait pour se voir infliger cette mort cruelle par épuisement, cette contrainte physique et morale permanente ?

Qui était là pour penser à elle en ces instants ?

Peut-être l'auteur de la petite crémation rituelle simple et émouvante retrouvée à ses côtés.

2- L'esclavage est une privation de liberté.

Quelle liberté ?

Etre libre de décider pour soi-même.

Chacun le souhaite, évidemment.

Même au prix d’une petite entorse à ce vœu fondamental : décider aussi pour quelques autres, sa famille, son clan, ses subalternes…

En les privant ainsi de leur autonomie en la matière.

Les limites au principe de la liberté absolue apparaissent donc rapidement et, sans paraphraser John Stuart Mill, la liberté individuelle devrait donc être limitée pour qu'elle respecte celle des autres.

Cette définition collectiviste développée au 18ème siècle synthétise l'idée, bien plus ancienne, de la division de la notion de liberté selon les intérêts auxquels elle est confrontée.

Individuels ou collectifs.

Bien, admettons.

La liberté n’est donc pas acquise, que ce soit par la naissance ou par l’intellect.

Pour être libre il faudrait alors avoir la capacité de décider pour soi-même, mais aussi d'imposer cette liberté aux autres, tout en se mettant à l’abri de leurs contestations.

Les moyens pour y parvenir dépendent du pouvoir dont on dispose ou de la position sociale que l’on occupe.

En s’assurant d’avoir la main sur les moyens de contrainte nécessaires.

Les dérives du concept de liberté sont redoutables.

Combien de tyrans ont prétendu libérer un peuple au prix de son propre sang.

Fussent-ils inspirés par des idéaux égalitaires, tel Antoine Quentin Fouquier de Tinville, dit « Fouquier Tinville » qui écrit à l’heure de son exécution :

« Je n'ai rien à me reprocher : je me suis toujours conformé aux lois, je n'ai jamais été la créature de Robespierre ni de Saint-Just ; au contraire, j'ai été sur le point d'être arrêté quatre fois.

Je meurs pour ma patrie et sans reproche ».

Digne serviteur de la jeune Nation républicaine, fier d’avoir servi les idéaux de sa « liberté chérie ».

Pourtant surnommé après sa mort « le Pourvoyeur de la guillotine ».

Accusateur public de la Révolution durant la Terreur, demandant l'exécution de Marie-Antoinette, Danton et Robespierre.

Il fit condamner à la guillotine plus de deux mille prévenus …

Jugé par le Tribunal révolutionnaire comme un des grands responsables des exactions et des injustices qui ont marqué la période de la Terreur, lors du procès le plus long de la Révolution française, il plaide encore pour sa défense :

« Ce n'est pas moi qui devrais être traduit ici, mais les chefs dont j'ai exécuté les ordres.

Je n'ai agi qu'en vertu des lois portées par une Convention investie de tous les pouvoirs ».

Etre "investi de tous les pouvoirs".

A priori, le moyen idéal pour limiter les libertés individuelles, parfois pour les anéantir, au profit de la nécessité publique, décidée par une élite, bien ou mal inspirée.

Les tyrannies liberticides ne sont pas pour autant des régimes qui favorisent l'esclavage plus que d'autres.

Selon John Locke (philosophe anglais du XVII ème siècle) "La tyrannie est l'exercice du pouvoir au-delà du droit. (...) Là où la loi s'arrête, la tyrannie commence" (Essai sur le gouvernement civil).

Mais les premiers "tyrans" grecs (entre 750 et 500 av. JC) étaient jugés sages et modérés, prenant le pouvoir pour empêcher la domination sans partage des oligarchies. Avec le temps, les tyrans ont pris goût à la confiscation du pouvoir, même sans oligarques à évincer.

Conjuguée aux désirs de rigueur durant les périodes de conflits majeurs qui ont conduit les élites à repousser la démocratie, jugée faible et désordonnée.

Pour Platon, "le désir excessif de liberté aux dépens de tout le reste est ce qui sape la démocratie et conduit à la demande de tyrannie" (299avant J.-C.).

Et pour Aristote, (384-322 avant J.-C.) les meilleures formes de gouvernement sont la monarchie, l'aristocratie et la république constitutionnelle, mais lorsqu'elles sont corrompues, elles dégénèrent en tyrannie, oligarchie et... en démocratie.

Solon (c. 640 à c. 560 av. JC) a créé la division des athéniens en quatre classes distinctes, constituant la base de tous les droits politiques.

A sa suite, Dracon, initia une nouvelle catégorie de procès où tout citoyen pouvait désormais engager des poursuites devant les tribunaux.

Par contre, malgré l'énoncé de cette "explosion créative" du monde politique grec, épris de liberté...l'abolition de l'esclavage n'était pas à l'ordre du jour.

Lorsque la liberté des citoyens revint au premier plan des préoccupations des constituants de la Révolution française, que devinrent les esclaves ?

Cette Révolution, aiguillon de l'égalité des êtres, n'a pas pris d’emblée position en faveur de l’abolition de l’esclavage.

L’Assemblée constituante, influencée par le lobby des colons a maintenu l’esclavage dans les colonies en 1791.

Puis la Législative a tout de même accordé des droits aux hommes de couleur libres, en 1792.

Malgré les révoltes que soulevaient le maintien de la traite et de l’esclavage, la Convention s’occupait peu des colonies.

Finalement un décret du 16 pluviôse an II (soit le 4 février 1794) abolit l’esclavage dans toutes les colonies, conférant la qualité de citoyen français à tous les hommes, domiciliés dans la colonie, sans distinction de couleur, affirmant que ceux-ci jouiraient des droits assurés par la Constitution.

Mais ce grand pas vers la disparition de l'esclavage fut réduit à néant par Napoléon Bonaparte, qui rétabli l'esclavage par un décret-loi du 20 mai 1802, restaurant le système en vigueur avant la Révolution française…

Pour un démocrate, républicain ou héritier des « lumières », revendiquer la liberté du peuple ne met pas nécessairement fin à l’esclavage.

Depuis la Grèce du siècle de Périclès, les citoyens d’une Nation peuvent être déclarés "libres et égaux en droit", sans que cela concerne les esclaves.

Si l’esclavage est autorisé voire protégé par un Etat, l’esclave appartient en définitive à un propriétaire terrien ou un acteur économique qui soutient ce régime en place.

L’esclave n'est pas placé directement sous l'autorité de l'Etat. Il est hors de son système carcéral.

Un condamné privé de liberté par une détention dispose de droits, pas un esclave.

C’est le cœur de cette problématique cruelle et, au sens premier, inhumaine.

Un esclave est une unité économique productive qui appartient à autre homme.

Un outil n’est pas un sujet.

Pour qu’il soit titulaire de droits, il faut d'abord qu’il devienne un citoyen.

L'égal de ses anciens maîtres.

Le pas à franchir implique une transformation politique et juridique pour la nation.

Si elle existe vraiment.

La guerre de sécession des Etats "unis" d’Amérique en est l'illustration la plus difficile.

Le système carcéral américain en porte encore les stigmates.

En 2018 le travail des détenus a enflammé les débats des juristes et des politiciens outre atlantique (2).

Le président américain Abraham Lincoln a publié la Proclamation d'émancipation le 1er janvier 1863.

"Toutes les personnes détenues comme esclaves au sein des États voyous sont et seront désormais libres".

Cependant, 159 ans plus tard, il existait toujours une exception.

L'esclavage était toujours légal en tant que punition d'un crime pour les prisonniers condamnés.

En effet le 13ème amendement de la Constitution des États-Unis a aboli l'esclavage, à une exception près; lorsqu'il existe «comme châtiment d'un crime pour lequel la partie aura été dûment condamnée»...

Lors des élections américaines de mi-mandat, cinq États ont voté en faveur de l'élimination du travail forcé en prison.

Les électeurs de l'Alabama, de l'Oregon, du Tennessee et du Vermont ont décidé le 8 novembre 2018 de supprimer les exemptions autorisant l'esclavage ou la servitude involontaire dans les constitutions des États afin d'interdire totalement l'esclavage.

Selon certains experts, le résultat aurait permis aux prisonniers d'engager des poursuites contre les états pour travail forcé dans le cadre du système de justice pénale.

Un cinquième État a donc décidé de maintenir la légalité du travail forcé en prison : la Louisiane.

Pourquoi en est-il ainsi ?

Le travail en prison est une industrie de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis.

En 2018, 800 000 prisonniers travaillaient aux États-Unis pour quelques centimes, voire... rien.

Un article de la BBC / Washington a révélé que sept États ne versaient presque aucun salaire aux détenus travailleurs pour une grande partie de leurs tâches et qu'ils pouvaient être sanctionnés s'ils refusaient de travailler.

L'esclavage est un asservissement qui ne se résume pas à la seule privation de liberté.

Si l'on considère l'esclavage sexuel des femmes et l'acceptation des produits importés liés à l'esclavage des enfants comme un prolongement de cette problématique deshumanisante, les interminables débats de la Constituante française sont loin d'être terminés... l'Europe n'est pas mieux lotie.

Mais les fers aux chevilles de la dormeuse du Vallon du Fou sont les signes apparents du paroxysme de l'effacement volontaire de l'être, méprisé jusque dans la mort par son maître.

Avait-il annihilé pour autant sa volonté de résister ?

Allongée sur le fond de la cavité, elle dort pour toujours.

Veillée par les cigales qui s'ingénient à rendre ce lieu aussi anonyme que possible.

Elle est libre.

A cinq ans je n’ai pas de fers aux chevilles...donc, pendant que j'y suis, je vais reprendre une figue, celle qui m'observe dans l'arbre du voisin en espérant ma clémence.

Adossé contre le tronc, assis à califourchon sur une branche qui ne plie pas sous les poids-plume.

Je suis libre ; sans dieu, puisque je ne sais pas ce que c’est, ni maître, car je suis soumis uniquement à l’autorité parentale bienveillante.

Un anarchiste des figuiers qui fait ce qui lui plaît, sans se soucier d'autrui ou de l'obscur intérêt collectif.

N'en déplaise à Monsieur John Stuart Mill.

En réalité, j’ignore encore que cette insouciance est possible car elle s’inscrit dans le partage règlementé des libertés, où il est admis que l'enfance dispense de la punition jusqu'à excuser la faute (ça j'en abuse un peu, c'est vrai).

Pas si libre que cela donc…

Troublant le collectivisme humaniste issu des tourments révolutionnaires, la découverte de la sépulture de la dormeuse du Vallon ravive des périodes sombres, emplies du fracas des masses de fer qui se choquent, des cris, des heures sans fin où la pitié est exclue

Des temps où la chevelure de cette jeune femme flottait plus haut que la bannière de l’envahisseur, narguant la puissance d'un empire.

Juchée sur un tertre, face aux légions de la "Roma Invicta" qui s'alignent dans une clairière constellée de cristaux de givre en cet hiver précoce.

Elle était là.

A suivre ...

3. Les griffes de la lionne.

En marge :

L'art mystique des courbes Celtes, jusque dans leurs armes. Des barbares ?

"Barbare" :

-Selon les uns, ce nom vient du grec « Barbaroï » : tous ceux qui ne parlent pas la langue grecque, ont un style de vie considéré comme primitif et qui, pour les grecs, sont identifiés par l’onomatopée « bor bor bor » ou « bar bar bar » ("bla bla bla" en quelque sorte).

Il subsiste aujourd'hui le terme borborygme, du grec ancien "βορβορυγμός" (borborugmos).

- Selon les autres, le nom « berbère » dérive d'un terme de la langue des anciens Libyens antiques qui signifie « Étranger ». Cette dénomination « Barbaroï » aurait ainsi été adoptée par les Grecs, avec une connotation similaire "d'étranger".

Étonnement, rappelons que barbare, ou "Berbère" en langue Amazigh (commune aux berbères de différentes origines), signifie "homme libre"... Et que les pharaons des XXII et XXIII èmes dynasties d'Egypte étaient des "Lebou" (de Libye antique), les ancêtres directs des berbères, à la peau blanche couverte de tatouages et aux yeux clairs. Représentés graphiquement ainsi par les égyptiens à peau brune, qui étaient alors l'ethnie dominante entre l'occident et l'orient.

Un extrait audio pour une future illustration vidéo du scenario.

L'audio est ici : " Crafangau y llew " "Les Griffes de la lionne" en Gallois et "Sguath nan leòmhann" en Gaélique écossais (Phil :-) Musebox - bagpipes de Eendee (Morava, Czech Republic).

Parmi les chefs de guerre celtes qui résistèrent à Rome, qui peut citer une femme ?

Et en ce domaine, la reine des Iceni, Boadicea, injustement méconnue ici, est une héroïne mythique outre-manche.

L’ombre de notre Arverne national, Vincergetorix (pas si clair que cela en définitive – voir « L’odyssée – une aventure à terminer ») est telle qu’elle masque cette cheffe de guerre à l’ample chevelure rousse. Un peu de lumière :

Le texte sur la reine des Iceni est ici : cliquer ici

Les barbares, des "étrangers" pour l'occident qui devient désormais le maître de la méditerranée et des "hommes libres" pour l’Afrique de l'Atlas et l’Egypte, qui le furent.

Les romains reprennent ce vocable en l’appliquant aux populations n'habitant pas l'Empire romain. Synonyme d' « étrangers », il prend le sens de « non-civilisés », se chargeant ainsi d'une valeur nettement péjorative.

L'esprit inventif et l'art des celtes n'a rien à envier au monde romain. Même si la tradition culturelle orale celtique a été rapidement supplantée par le génie du latin, héritier des mathématiques et de la philosophie des grecs par la transcription de leurs connaissances multiséculaires.

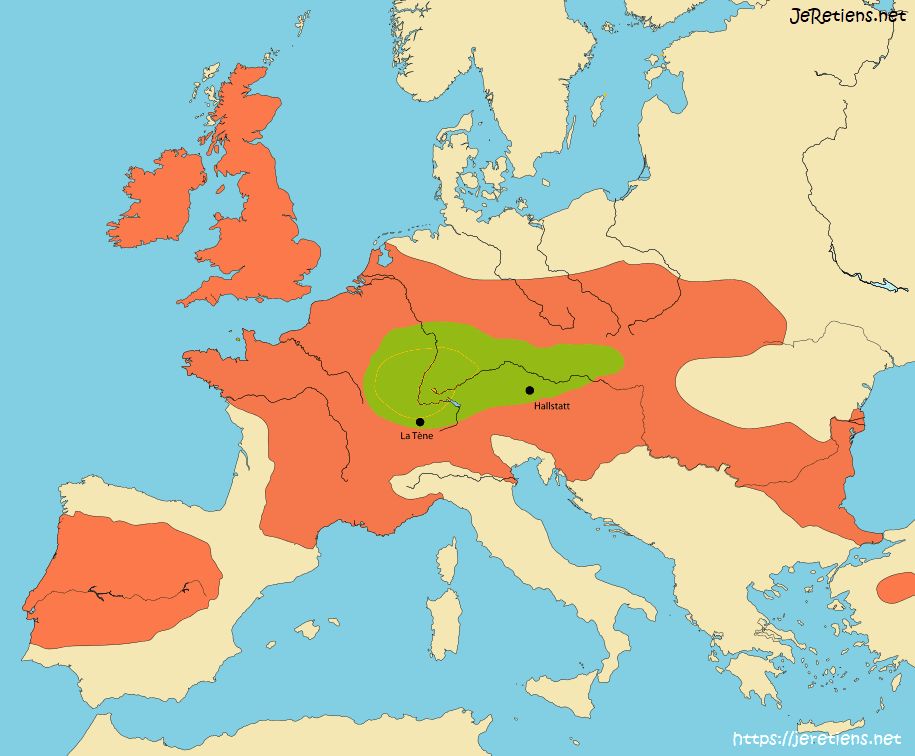

Les "gaulois" sont des celtes, comme tous les autres. En grec ancien les "Γαλάται" (Galátai) et en latin les "Galli" étaient l'ensemble des peuples protohistoriques habitant la Gaule, au sens défini arbitrairement par Jules César dans le cadre du récit de ses conquêtes militaires.

Faire de son ennemi un "barbare" sauvage et inculte est une excuse, voire un mensonge historique, qui facilite grandement la justification des massacres par les tenants de l'invasion romaine. Ces envahisseurs si fins et cultivés par ailleurs, qui nous ont légué pour des siècles cet héritage paradoxal.

Le sang et la plume.

Trouvé dans la Tamise en 1857 - bouclier en cuivre - 350 à 50 avant J.-C.

Ce savoir-faire artisanal renvoie à la complexité culturelle des tribus bretonnes.

British Museum, Londres

Photo Werner Forman, Gtres

Nécropole Celto-italique de Monte Tamburino